浩 根 書 堂

2010. 1. 14. 15:13

|

|

|

|

내 흰 머리를 보고서 |

2009. 07. 20. (월) |

| | |

|

|

|

|

|

사람은 나이를 먹는 줄도 모르고 살다가 문득 거울에 비친 자신의 늙어버린 모습을 보고 깜짝 놀란다. 늙어감을 안타까워하며 흰 머리를 뽑으려 들고, 뽑을 수 없을 정도가 되면 아예 검게 물들인다. 그런데 18세기의 문인 이하곤(李夏坤)은 그렇게 하지 않았다. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

나는 일찍 노쇠하여 서른 대여섯부터 머리에 한 가닥 두 가닥 흰 머리가 생기기 시작하였다. 딸아이가 이것을 볼 때마다 싫어하면서 족집게로 뽑았는데, 나는 막지 않았다. 이제 흰 머리가 거의 절반이 되었는데도 족집게로 뽑는 일을 아직도 멈추지 않는다.

나는 어느덧 내 나이가 마흔 다섯이 되었다는 사실을 깨닫고 2,30년 전을 돌아보았다. 내 모습은 나이와 함께 바뀌어 전혀 다른 사람이 된 것이나 마찬가지였다. 그러나 내가 나의 심신과 언행을 살펴보니 유독 바뀐 것이 없었다. 그러니 사람이 쉽게 바뀌는 것은 그저 외모뿐이요, 바뀌지 않는 것은 마음인가 보다. 아니면 남들은 외모와 마음이 모두 바뀌는데 나만 마음이 바뀌지 않은 것일까?

아, 옛적에 거백옥(蘧伯玉)은 예순이 될 때까지 예순 번 바뀌었다. 이는 외모와 마음이 모두 바뀐 예라 하겠다. 거백옥이 거백옥 같은 훌륭한 사람이 될 수 있었던 까닭은 바로 이것이었다. 나 같은 사람의 경우, 외모는 예전의 내가 아니로되 마음만은 예전의 나 그대로다. 외모는 바뀌었지만 마음은 바뀌지 않은 것이다. 마음이 바뀌지 않았는데 예전의 나를 벗어나고자 한들 가능한 일이겠는가?

내 머리카락은 허옇게 될 때마다 족집게로 뽑힌다. 이 때문에 내가 볼 수 있는 것은 오직 검은 머리카락뿐이다. 나는 한번도 내가 늙었다는 생각을 하지 못하고 아직까지 어릴 때의 마음을 지니고 있다. 그러니 내 마음이 바뀔 법한데도 바뀌지 않은 것은 누가 한 일인가? 나는 이제부터 머리카락이 허옇게 변하지 않는 것이 두려울 뿐이다. 앞으로는 너 흰 머리카락이 늘어나도록 하리라. 아침저녁으로 너 흰 머리카락을 바라보며 바뀌지 않는 나의 마음이 너를 따라 바뀌도록 하리라. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

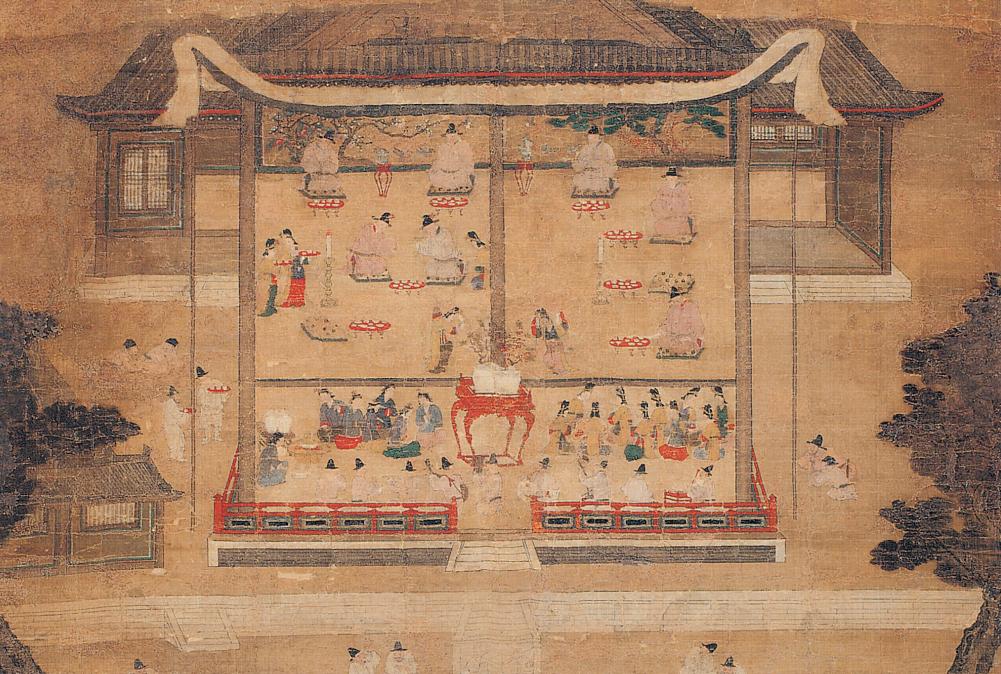

▶ 기영회도(16세기 조선의 풍속화 중에서)_국립중앙박물관소장 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

- 이하곤,〈흰 머리카락이 늘어나기를 바라는 글(饒白髮文)〉《두타초(頭陀草)》 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

젊은 나이에 흰 머리가 돋으면 마음이 편할 리 없다. 옛사람들도 늙은 모습을 감추려고 거울을 보면서 흰 머리를 뽑았다. 그 때의 감회를 담은 시도 적지 않다. 이하곤은 서른 대여섯에 처음 흰 머리가 생겼다. 아내가 아침 창가에서 그의 머리카락을 뽑아보이자 이하곤은 경악하였다. 그때의 심정을 담은 시도 전한다.

그로부터 10여 년이 지났다. 젊은 날에는 흰 머리가 나기 시작하였다는 사실에 충격을 받았지만 불혹의 나이를 넘기자 조선의 학자답게 내면을 돌아보았다. 나이가 들면서 외모는 바뀌는데 자신의 마음은 바뀌지 않아 원숙한 경지에 이르지 못함을 개탄하였다. 거백옥이 마흔 아홉이 되어서야 그간의 삶이 잘못된 것이었음을 깨달았다는 고사가 있거니와, 예순의 나이까지 예순 번 잘못을 고쳤다는 이야기도 전한다. 이하곤은 거백옥을 본받고자 하였다. 그리하여 열심히 흰 머리를 뽑던 일을 그만두겠노라 하였다. 게다가 한 걸음 더 나아가 흰 머리가 많아질수록 그에 맞추어 마음을 바꾸어 바르게 만들겠다고 다짐하였다.

사람들이 흰 머리나 수염을 뽑는 것은 늙기를 싫어하기 때문이다. 홍양호(洪良浩)의 〈소영거사가 백발을 장사지낸 글에 쓰다(題小瀛居士葬白髮記)〉라는 글을 보면, 홍상철(洪相喆)이라는 사람은 흰 머리가 다시 나지 않도록 하려고 뽑은 머리카락을 아예 매장하고 장사까지 지냈다고 한다. 흰 머리가 나는 것은 예나 지금이나 이렇게 싫은가 보다.

조선시대 유행하던 우스개 중에 이런 것이 있다. 노수신(盧守愼)이 흰 머리를 열심히 뽑자 사람들이 그 이유를 물었다. 노수신은 “사람을 죽인 자는 사형에 처한다. 백발은 사람을 죽이므로 백발을 죽이지 않을 수 없다.”라고 하였다. 《지봉유설》에 나오는 이야기다.

《해동잡록》에는 이런 이야기가 전한다. 부지런히 흰 머리를 뽑은 나머지 늙어서도 검은 머리를 유지한 사람이 다섯 가지 장점을 들었다. 추하고 늙은 것을 숨긴다, 얼굴을 곱게 해준다, 젊은이들을 따르게 한다, 처첩을 즐겁게 한다, 벼슬에서 물러나지 않아도 된다. 그러자 흰 머리 뽑기를 포기하여 백발이 된 사람이 말하였다. “형체가 있는 수염이야 숨길 수 있겠지만 형체가 없는 나이야 끝내 숨길 수 있겠는가?”

흰 머리는 사람이 죽음에 이를 징조임에 분명하다. 그렇다고 무작정 뽑다보면 무엇이 남겠는가? 흰 머리는 공평하다. 두목(杜牧)이 〈송은자(送隱者)〉라는 시에서 “세상의 공평한 도리는 백발뿐이라, 귀인의 머리라도 봐준 적이 없으니(公道世間惟白髮, 貴人頭上不曾饒)”라고 한 이래, ‘백발공도(白髮公道)’는 유명한 고사성어가 되었다. 나이가 들면 어김없이 찾아오는 흰 머리를 너그럽게 받아들이고, 아울러 마음도 올바르게 바뀌어 표변(豹變)하는 군자가 되기를 바라는 것, 이것이 옛사람의 마음이었다. |

|

|

|

| |

|

|

출처 : 도서관과 사회마당

메모 :