[스크랩] 곽재우

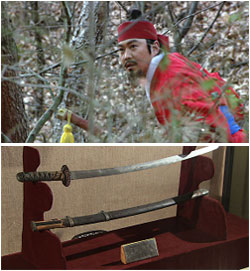

홍의장군 곽재우

곽재우는 과거에 합격했으나 답안 내용이 왕의 평소 뜻에 어긋난다는 이유로 합격이 취소되어서 초야에 묻혀 살았다. 사십일 세 때 전쟁이 터지자 가솔 오십 명을 중심으로 해서 의병을 일으켰다. 곽재우가 살아온 의령 땅은 낙동강과 남강이 만나는 곳으로 강이 깊고 수량이 풍부하여서 큰 짐을 실어 나르는 배들이 자유롭게 왕래하는 수운의 요충지였다. 일본군은 낙동강 하구인 김해 칠성포에서 군수물자와 병력을 싣고 강을 따라 내륙 깊숙이까지 올라갔다. 서쪽으로는 남강으로 해서 의령과 진주 땅에까지 드나들었다. 곽재우는 열악한 무기와 소수 병력으로 우수한 무기의 다수 적 병력과 싸울 수 있는 방법은 유격전뿐임을 알았다. 그는 군사들에게 매복과 기습, 재빠른 도주 등 유격전에 기본적으로 요구되는 훈련을 실시하고, 낙동강 요소에 감시병을 배치하여 일본군 동태를 파악했다.

일본군은 승승장구 무인지경처럼 북진하고 있는 때였다. 어느 날 수십 척으로 편성된 일본군 수송선단이 강을 타고 내려왔다. 곽재우는 강 주변 여울 부근 숲 속에 군사들을 매복시켰다. 여울물 속에는 벌써 수십 개의 말뚝을 박아두었다. 여울은 강물이 흐르다가 어떤 곳의 낮은 수심으로 인하여 급류가 되어서 조그만 장애물에도 배가 뒤집혀지기가 쉬운 곳이다.

일본군 수송선단이 여울에 당도하여 배 밑 말뚝에 걸리면서 뒤집히거나 오도 가도 못하게 되었다. 그러자 숲 속에 매복해있는 곽재우 군사들이 일제히 활을 쏘아 섬멸시켰다. 목을 벤 것만 해도 육십여 급에 이르렀다.

첫 유격전의 큰 승리는 곽재우 부하들에게 일본군도 패한다는 것을 알게 하고 용기를 불어넣어주었다. 곽재우군의 승리 소식이 널리 전해지자 그의 의병에 가담하는 사람들이 줄을 잇게 되어 그의 병력은 사천 명에까지 이르게 된다.

낙동강에만 십여 군데나 여울이 있었다. 곽재우 의병은 거기에 말뚝을 받아놓고 수시로 기습하고 재빨리 퇴각했다. 이로 인해 일본군은 강을 통한 이동과 군수물자 수송이 어려워지게 되었다.

어느 날 전라도 점령 임무를 맡은 일본군 제육군 소속 이천여 명이 뗏목을 만들어 강을 건널 준비를 했다. 선발대가 미리 정찰하고 늪지대를 피해 마른 길에 방향 표지를 해두었다. 곽재우는 밤사이에 부하를 시켜 방향 표지를 늪지대로 돌려놓도록 하고 숲 속 요소요소에 복병을 배치시켰다.

날이 밝자 일본군은 도강 작전을 시작하였으나 선두부대가 늪지대로 잘못 들어서 허우적거리다가 매복하고 있는 의병군의 화살 세례를 받고 몰살당했다. 일본군 이 부대는 전라도 진입을 포기했다.

곽재우는 전투 때마다 붉은 옷을 입고 ‘천강 홍의장군’이라는 깃발을 들고 다녔다. 그는 자신의 군 각 지대에도 부하 한 명에게 자기와 똑 같이 붉은 옷을 입고 깃발을 들고 다니게 했다. 그래서 붉은 옷과 깃발을 든 사람이 여기저기 나타나 일본군에게는 마치 곽재우 한 사람이 날아다니는 것처럼 보였다. 이로 인해 곽재우는 일본군 사이에 ‘무서운 홍의장군’으로 널리 알려지게 되었다.

곽재우 의병군에 대한 소문이 퍼지자 경상도 도처에서 의병군 봉기가 뒤따랐고 의병군 활동이 활발해지자 일본군과 제대로 한번 싸워보지도 못하고 흩어졌던 관군들이 용기를 얻어 다시 규합했다. 곽재우를 중심으로 한 민관병은 일본군이 점령하고 있는 서쪽 경상도 지역 대부분을 수복했고 이로 인해 일본군 제육군의 전라도 점령 작전은 난관에 봉착하게 되었다.

-《이순신과 도요토미 히데요시(경향미디어 刊)》에서

|

|

|

조선 중기 임진왜란 때의 의병장으로 본관은 현풍(玄風), 자는 계수(季綏), 호는 망우당(忘憂堂)이다. 아버지는 황해도관찰사를 지낸 곽월(郭越)이며, 어머니는 진주강씨(晉州姜氏)로 경상남도 의령(宜寧)에서 출생하였다.

| ||||||||||||||||||||

退居琵琶山 퇴거비파산 물러나 비파산에 살면서

郭再祐 곽재우 1552~1617

朋友憐吾絶火煙 붕우연오절화연 친구들은 속세와 인연 끊은 나를 불쌍히

여겨

共成衡宇洛江邊 공성형우낙강변 함께 낙동강 변에 집을 지어주었네

無饑只在啖松葉 무기지재담송엽 나 굶지 않아요, 다만 솔잎을 씹고

不渴惟憑飮玉泉 불갈유빙음옥천 목마르지도 않아요, 맑은 샘물 마신다오

守靜彈琴心淡淡 수정탄금심담담 고요한 마음 지키며 거문고 타니, 마음은

담담하고

杜窓調息意淵淵 두창조식의연연 두견새 우는 창가에 앉았더니 생각은 맑

고 깊어라

秋夜泛舟(추야범주) 가을밤에 배 띄워

郭再祐(곽재우)

風輕露白月明秋(풍경로백월명추) : 달 밝은 가을밤, 바람은 불고 이슬은 흰데

雖縱杯觴心自收(수종배상심자수) : 술을 따라 마셔도 마음은 편안하도다.

弟兄姊妹群孫姪(제형자매군손질) : 형제, 자매, 여러 손자 손녀들

都載翩翩一棄舟(도재편편일기주) : 모두 한 배에 싣고 훨훨 떠난다.

歸江亭(귀강정) 강정에 돌아와

郭再祐(곽재우)

誤落塵埃中(오락진애중) 잘못 속세에 떨어져

三千垂白髮(삼천수백발) 삼천 길이나 백발 드리웠네.

秋風野菊香(추풍야국향) 가을바람에 들국화 향기롭고

策馬歸江月(책마귀강월) 말을 채찍질하여 강월로 돌아오네.

有召命(유소명) 소명이 있어

곽재우(郭再祐)

九載休糧絶鼎煙(구재휴량절정연) 구년 동안 양식이 없어 솥에 밥 짓는 연기

끊어지니

如何恩命降從天(여하은명강종천) 어찌하여 은혜로운 명령이 하늘로부터

내렸다 하는가.

安身恐負君臣義(안신공부군신의) 내 몸을 편안히 함은 군신의 의리 저버릴까

두려우니

濟世難爲羽化仙(제세난위우화선) 백성들을 구제함이 신선되기보다 어려워라.

次成以道韻(차성이도운) 성이도의 운을 빌리다

郭再祐(곽재우)

欝欝靑松立石岡(울울청송립석강) 울창한 푸른 솔이 돌 언덕에 서있고

淸宵獨寤起彷徨(청소독오기방황) 맑은 밤에 홀로 깨어 일어나 이리저리

왔다갔다..

山窓靜寂無塵事(산창정적무진사) 산 속 참문은 정말하고 세상 일 하나 없고

只玩蒼髯傲雪霜(지완창염오설상) 다만 푸른 수염 날리며 눈서리를 쉬이본다.

詠懷(영회) 내 속 마음

郭再祐(곽재우)

辭榮棄祿臥雲山 (사영기록와운산) 명예와 벼슬을 버리고 구름 낀 산에 누워

謝事忘憂身自閑 (사사망우신자한) 일을 떠나 근심을 잊으니 몸은 한가하도다.

莫言今古無仙子 (막언금고무선자) 고금에 신선이 없다고 말하지 말라

只在吾心一悟間(지재오심일오간) 다만 내 마음에 한 깨닭음의 경지가 있도다.

江舍偶吟1-2(강사우음1-2) 강가 집에서 우연히 읊다

郭再祐(곽재우)

下有長江上有山(하유장강상유산) 아래는 긴 강 위에는 산

忘憂一舍在其間(망우일사재기간) 망우당 한 집이 그 사이에 있구나.

忘憂仙子忘憂臥(망우선자망우와) 망우선자 근심 잊고 누워있노라니

明月淸風相對閑(명월청풍상대한) 밝은 달 맑은 바람 서로가 한가롭구나.

江舍偶吟1-1(江舍偶吟1-1) 강가 집에서 우연히 읊다

郭再祐(곽재우)

巖間犬吠知聲應(암간견폐지성응) 바위 사이로 개 짖으니 따라서 짖고

水裏鷗飛見影孤(수리구비견영고) 물속에 갈매기 날아 그림자 외로워라

江湖閑適無塵事(강호한적무진사) 강과 호수 한적하니 세속잡사 하나 없어

月夜磯邊酒一壺(월야기변주일호) 달밤 낚시터에서 한 병 술을 마시노라.

詠懷(영회) 내 마음속을 읊다

郭再祐(곽재우)

儒家明性理(유가명성리) 유가는 성명을 밝히고

釋氏打頑空(석씨타완공) 불가는 완악함과 공허함을 부순다네.

不識神仙術(불식신선술) 신선의 도술을 알지 못해도

金丹頃刻成(금단경각성) 금단이 경각에 이루어진다네.

詠懷1-2(영회1-2) 내 마음을 읊다

郭再祐(곽재우)

心田無草穢(심전무초예) 내 마음의 밭에는 잡초 없고

性地絶塵棲(성지절진서) 내 이성의 땅에는 세상 먼지 전혀 없다.

夜靜月明處(야정월명처) 밤 고요하고 달 밝은 곳에

一聲山鳥啼(일성산조제) 한 울음 산새가 운다.

詠懷1-1(영회1-1)

내 마음을 읊다

郭再祐(곽재우)

平生慕節義(평생모절의) 평생 동안 절의를 사모하여

今日類山僧(금일류산승) 오늘날 산속 스님처럼 되었구나.

絶粒無飢渇(절립무기갈) 밤 한 톨 안 먹어도 배고프지도 목마르지도 않아

心空息自凝(심공식자응) 마음이 비니 엉긴 마음도 풀리는구나.