호근 서당.

[스크랩] 간송미술전(훈민정음과 묘질도)

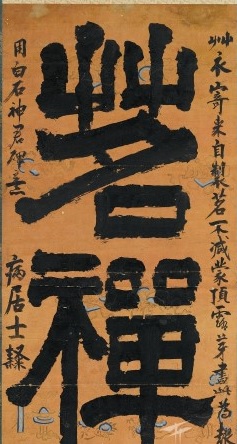

浩 根 書 堂

2019. 2. 2. 19:19

뜻이다.

추사는 ‘명선’이라 쓴 큰 글씨 좌우에 이 글씨를 쓰게 된 사연을 직접 썼다.

초의는 추사와는 30세에 만나 42년간 금란지교(金蘭之交)를 나누었던 동갑내기 승려 친구이다.

두 사람은 신분이 달랐지만 학문과 예술, 그리고 다도로 깊은 우정을 나누었다.

초의는 추사의 글씨를 지극히 좋아했고, 추사는 초의의 차를 누구보다도 아끼고 사랑했다.

그래서 추사는 무시로 초의에게 차를 보내줄 것을 당부하고 재촉했다.

추사는 50대 무렵 벼슬살이에 뜻을 접고 병거사(病居士)를 자처하며 과천에 있는 별장에서 은둔해 있었다.

험난하고 고단한 시절, 좋은 차를 마시는 것은 추사에게 더할 나위 없는 즐거움이자 위안이었다.

이때 초의가 차를 만들어 보낸다. 초의가 보낸 차는 천하제일의 명차로 불리는

중국 사천성의 몽정차와 강소성의 노아차에 비교해도 손색이 없었다.

추사는 그 보답으로 ‘명선’ 두 자의 글씨를 써서 초의에게 보냈던 것이다.

현존하는 추사의 글씨 중 규모가 가장 크며, 필치 또한 탁월하다.

그래서 50대의 글씨이지만, 추사 글씨를 대표할 만한 명작으로 손꼽힌다.

[출처] [14.07.15 화] 동대문디자인플라자 간송문화전|작성자 니우

출처 : 한국전례원 - 韓國典禮院 - ( jeonyewon )

글쓴이 : po2855 원글보기

메모 :